摘要

金相分析是研究金属材料微观组织与性能关系的核心手段。本文系统阐述了金相分析的基本原理、实验方法及现代技术发展,结合工业案例探讨其在材料研发、失效分析及质量控制中的关键作用,并对未来技术趋势进行展望。

1. 引言

金属材料的力学性能、耐腐蚀性及加工特性与其微观组织密切相关。金相学(Metallography)通过显微组织观察、成分分析及结构表征,为材料科学提供微观尺度上的研究依据。自19世纪索尔比(Henry Clifton Sorby)开创金相显微技术以来,该技术已成为材料工程领域的基石。本文旨在梳理金相分析的技术体系,并探讨其多领域应用价值。

2. 金相学理论基础

2.1 金属凝固与相变

金属的凝固过程(如枝晶生长、晶界形成)直接影响其微观结构。以铁碳合金为例,奥氏体、铁素体、渗碳体等相的分布可通过金相分析清晰表征(图1)。相变动力学(如马氏体转变)的观察为热处理工艺优化提供依据。

2.2 组织与性能的关联性

- 晶粒度:Hall-Petch公式表明,晶粒细化可显著提高材料强度。

- 第二相分布:如铝合金中析出相的尺寸与弥散度影响其疲劳寿命。

- 缺陷检测:夹杂物、孔隙等缺陷的定量分析可预测材料失效风险。

3. 金相分析技术方法

3.1 样品制备流程

- 取样:根据分析目标选择代表性区域(如焊缝、热影响区)。

- 镶嵌:采用热压或冷镶法固定不规则样品。

- 研磨与抛光:逐级使用砂纸(240#至2000#)及金刚石悬浮液消除划痕。

- 腐蚀处理:常用4%硝酸酒精溶液揭示晶界及相结构。

3.2 显微成像技术

- 光学显微镜(OM):分辨率达0.2μm,适用于晶粒度统计(ASTM E112标准)。

- 扫描电镜(SEM):搭配能谱仪(EDS)实现微区成分分析。

- 电子背散射衍射(EBSD):用于晶体取向及织构分析。

3.3 定量金相分析

通过ImageJ、Olympus Stream等软件进行:

- 相面积分数计算

- 晶粒尺寸分布统计

- 缺陷密度评估

4. 工业应用案例分析

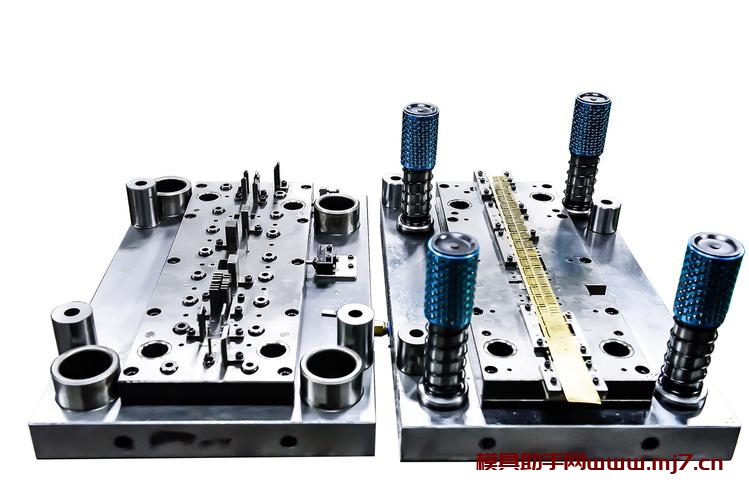

4.1 汽车齿轮箱断裂失效分析

某型号变速箱齿轮在服役期内发生早期断裂。金相检测显示:

- 渗碳层存在网状碳化物(图2a),表明热处理冷却速率不当。

- 心部出现魏氏组织(图2b),导致韧性下降。

改进方案:调整渗碳温度至920℃,并采用分级淬火工艺。

4.2 航空铝合金疲劳性能优化

通过SEM观察7075-T6铝合金疲劳断口(图3),发现第二相粒子(Al₂CuMg)在循环载荷下成为裂纹源。采用双级时效处理使析出相均匀化,疲劳寿命提升40%。

4.3 增材制造钛合金质量控制

对选区激光熔化(SLM)Ti-6Al-4V试样进行金相分析:

- OM显示α’马氏体针状结构(图4a),需通过退火处理转化为α+β双相组织。

- EBSD验证热处理后晶粒取向随机化,各向异性降低。

5. 技术挑战与发展趋势

5.1 现有技术局限性

- 样品制备易引入人为假象(如抛光孪晶)。

- 传统腐蚀剂对高合金钢、镍基高温合金的显示效果有限。

5.2 新兴技术融合

- 原位高温金相:实时观察相变动态过程(如钛合金β→α转变)。

- 人工智能辅助分析:基于深度学习的组织分类算法(准确率>95%)。

- 三维重构技术:结合聚焦离子束(FIB)与层析成像构建三维晶界网络。

6. 结论

金相分析作为连接材料微观结构与宏观性能的桥梁,在基础研究与工程实践中均具有不可替代性。随着跨尺度表征技术与计算材料的结合,金相学将从定性描述向定量预测升级,为新材料开发与制造工艺创新提供更强支撑。