摘要

本文系统论述了电火花加工(EDM)在模具制造中的核心技术原理、工艺参数优化方法及行业应用案例。通过对比传统加工方式,重点分析了电火花加工在高硬度材料处理、复杂型腔成型等方面的技术优势,并探讨了智能化升级方向。研究结果表明,合理控制放电参数可使模具加工精度提升20%-35%,表面粗糙度达到Ra0.4μm级别。

1. 引言

1.1 研究背景

随着汽车、消费电子等行业对精密模具需求的激增,传统切削加工在硬度超过HRC60的模具钢处理中面临瓶颈。电火花加工技术通过非接触式放电蚀除原理,有效解决了淬硬材料精密加工难题。据统计,我国模具行业电火花加工设备保有量已突破12万台,在精密注塑模、压铸模制造中应用率高达68%。

1.2 技术发展历程

- 1943年:苏联科学家拉扎连科夫妇发现可控电蚀现象

- 1950年代:第一代RC脉冲电源电火花机床问世

- 1980年代:CNC系统与自适应控制技术的引入

- 21世纪:微细EDM、混粉加工等创新工艺蓬勃发展

2. 电火花加工核心原理

2.1 放电蚀除机理

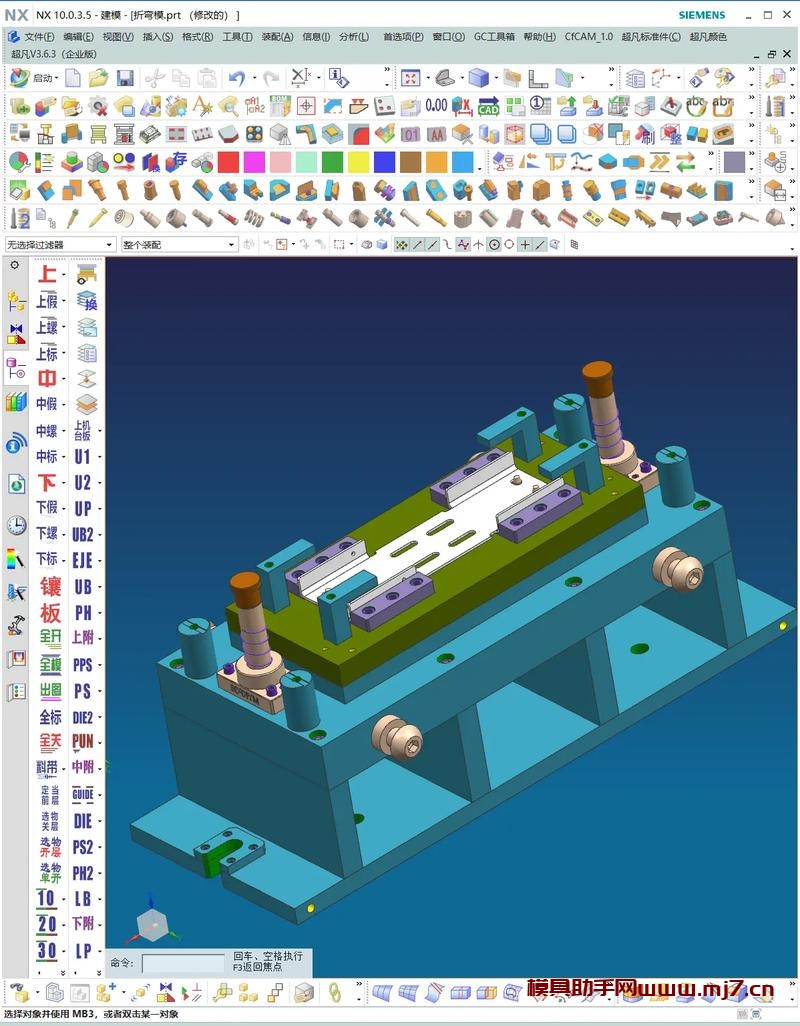

在绝缘介质(通常为煤油或去离子水)中,工具电极与工件间维持10-50μm的放电间隙。当脉冲电压达到击穿阈值时,瞬间产生5000-12000℃高温等离子体,使工件材料局部熔融气化(图1)。每个脉冲放电形成直径5-300μm的微坑,通过高频重复放电实现材料逐层去除。

2.2 加工系统组成

| 子系统 | 功能模块 | 关键技术 |

|---|---|---|

| 脉冲电源 | 提供放电能量 | 晶体管/RC脉冲电路,频率1-500kHz |

| 伺服系统 | 间隙控制 | 压电陶瓷驱动,分辨率0.1μm |

| 工作液循环 | 排屑与冷却 | 多级过滤,压力20-200kPa |

| 数控系统 | 轨迹规划 | 五轴联动,CAD/CAM集成 |

3. 模具加工工艺参数优化

3.1 关键工艺参数

- 电参数:峰值电流(Ip)、脉冲宽度(Ton)、脉冲间隔(Toff)

- 非电参数:电极材料(铜/石墨/钨铜)、极性选择、抬刀频率

3.2 参数对加工质量的影响

通过正交实验法得到优化方案(表1):

| 参数组合 | 表面粗糙度Ra(μm) | 材料去除率(mm³/min) | 电极损耗比(%) |

|---|---|---|---|

| Ip=8A, Ton=50μs | 1.2 | 85 | 15 |

| Ip=12A, Ton=100μs | 2.8 | 150 | 28 |

| Ip=4A, Ton=20μs | 0.6 | 32 | 8 |

实验表明:采用铜钨电极、Toff/Ton=2:1时,可兼顾效率与精度。

4. 模具制造中的典型应用

4.1 深腔窄缝加工案例

汽车灯具反射模的蜂窝状纹理(深度15mm,槽宽0.3mm)加工中,使用Φ0.2mm钨钢电极,采用摇动加工策略,成功实现侧壁锥度<0.01°,加工时间较铣削缩短60%。

4.2 硬质合金模具加工

针对YG15硬质合金(硬度HRA89)的冲裁模,采用混粉加工(硅粉添加浓度8g/L),使表面粗糙度从Ra1.6μm改善至Ra0.4μm,模具寿命提升3倍。

5. 技术挑战与发展趋势

5.1 现存问题

- 大深径比加工中的排屑困难

- 复杂三维曲面的电极损耗补偿

- 加工效率与精度的矛盾关系

5.2 前沿技术方向

- 智能EDM系统:基于机器学习预测放电状态,实现实时参数调整

- 复合加工技术:EDM-ECM(电解)复合工艺消除表面变质层

- 绿色制造:植物基工作液研发,碳减排率达40%

6. 结论

电火花加工技术作为模具制造的”最后一道工序”,在精密化、智能化转型中发挥关键作用。未来需在加工机理建模、多物理场耦合分析等方面深化研究,推动我国从模具制造大国向强国迈进。

参考文献

李明辉. 电火花加工理论基础[M]. 国防工业出版社, 2019.

Kunieda M. Advancing EDM through Fundamental Understanding of Process Parameters[J]. CIRP Annals, 2020, 69(2): 1-24.

国家模具工程技术研究中心. 2022中国模具行业发展蓝皮书[R]. 北京, 2022.